摘要

世界范圍內(nèi)CCUS(CO?捕集、利用與埋存)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,并且逐漸從單環(huán)節(jié)項(xiàng)目向全產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展;捕集對象從電廠和天然氣處理,擴(kuò)展到鋼鐵、水泥、煤油、化肥及制氫等行業(yè)。目前,產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)方式主要有5種:政府及公共基金、國家激勵(lì)政策、稅收、強(qiáng)制性減排政策及碳交易等。我國規(guī)模集中排放CO?的企業(yè)主要以電廠、水泥、鋼鐵和煤化工為主,其排放量約占總量的92%。按濃度劃分,以低濃度的電廠、水泥、鋼鐵及煉化行業(yè)為主,高濃度的煤化工、合成氨、電石及中濃度的聚乙烯行業(yè)排放源相對較少。CO?來源成本由捕集、壓縮及運(yùn)輸3部分構(gòu)成,這3項(xiàng)成本均受捕集規(guī)模的影響,而捕集成本還與排放源濃度密切相關(guān),高濃度排放源以壓縮成本為主,低濃度排放源以捕集成本為主。多數(shù)油田對CO?成本的承受力低于其來源成本,這之間的差距需要尋求技術(shù)、政策及市場等方面的途徑來填補(bǔ)。

關(guān)鍵詞:CO?捕集、利用與埋存;產(chǎn)業(yè)模式;驅(qū)動(dòng)方式;成本構(gòu)成

當(dāng)前,碳捕集、利用與埋存(CCUS)技術(shù)作為應(yīng)對全球氣候變化的重要技術(shù)途徑之一,受到世界各國的廣泛關(guān)注。國際能源署研究表明,到2050年將空氣中的溫室氣體濃度限制在4.5×10-4以內(nèi)的所有碳減排技術(shù)中,CCUS的貢獻(xiàn)為9%左右。因此,全球主要能源研究機(jī)構(gòu)、碳減排倡導(dǎo)組織、以及一些國家和地區(qū)將CCUS技術(shù)作為未來主要的碳減排技術(shù)。一方面,該項(xiàng)技術(shù)具有較大的碳減排潛力;另一方面,它與化石燃料系統(tǒng)具有良好的結(jié)合度,而且可以被廣泛應(yīng)用于其它行業(yè),如石油開采、機(jī)械加工、化工、消防、食品加工和生物養(yǎng)殖等。該文將介紹國內(nèi)外CCUS的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、我國規(guī)模集中CO?排放源的特點(diǎn),分析CO?來源成本與驅(qū)油成本界限,并提出縮小成本差距的幾個(gè)主要途徑。

一、國內(nèi)外CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 CCUS產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)技術(shù)成熟度

CCUS是一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè),就整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈而言,目前還處在研發(fā)和示范階段。但從技術(shù)角度看,其所涉及到的捕集、運(yùn)輸和埋存3大環(huán)節(jié),均有較為成熟的技術(shù)可以借鑒。

在捕集階段,電力行業(yè)燃燒后處理技術(shù)已較為成熟,所有發(fā)電類型均可采用;燃燒前處理技術(shù)屬新興技術(shù),雖然發(fā)電機(jī)昂貴(由于附加的煤氣化單元),但捕集成本較低;氧化燃料技術(shù)不太成熟,應(yīng)用較少,比燃燒后處理成本高。工業(yè)部門捕集技術(shù)成熟度差異較大,發(fā)展?fàn)顩r不一,其中從高純CO?源捕集方面面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)較少,相對較為成熟;而低濃度的如水泥、鋼鐵、煉油等行業(yè)的CO?捕集則尚待發(fā)展。

在運(yùn)輸階段,運(yùn)輸方式靈活多樣,且已在其他行業(yè)有較成熟的經(jīng)驗(yàn)可借鑒。其中,CO?的管道輸送正作為一項(xiàng)成熟技術(shù)在商業(yè)化應(yīng)用。但需要重點(diǎn)關(guān)注的是如果進(jìn)入大規(guī)模推廣階段,該如何制定合理的全局運(yùn)輸規(guī)劃。

在埋存階段,石油公司在長期的油氣藏勘探開發(fā)過程中,已經(jīng)擁有一支系統(tǒng)、專業(yè)化的勘探開發(fā)工程隊(duì)伍,并在地質(zhì)勘探、鉆井、開發(fā)領(lǐng)域積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。國內(nèi)外已開展的一系列CO?驅(qū)油的現(xiàn)場應(yīng)用,為CO?在油氣藏和其他地質(zhì)體的埋存做出了工程實(shí)踐的樣板。目前,國際上也已開展海上鹽水層及廢氣油氣田埋存CO?的示范項(xiàng)目。

1.2 在執(zhí)行的CCUS項(xiàng)目特點(diǎn)

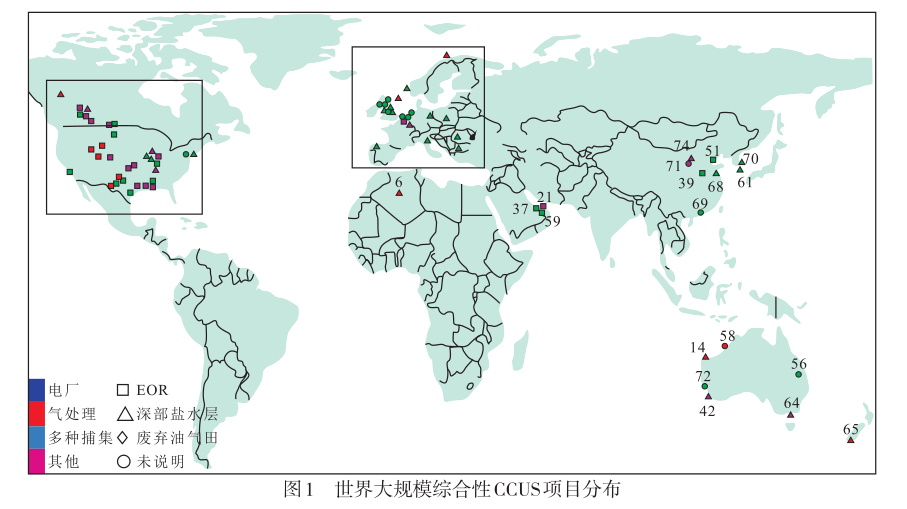

根據(jù)GCCSI的統(tǒng)計(jì),目前世界上共有CCUS項(xiàng)目超過400個(gè),其中年捕集規(guī)模在40×10^4t以上的大規(guī)模綜合性項(xiàng)目有43個(gè)(含目前運(yùn)行、在建和規(guī)劃的項(xiàng)目)。圖1展示了世界大規(guī)模綜合性CCUS項(xiàng)目分布。可以看出,大規(guī)模綜合性項(xiàng)目個(gè)數(shù)及CO?捕集量主要集中在北美和歐洲,占62%;其次是澳大利亞和中國。

從CO?排放源類型及規(guī)模來看,世界大規(guī)模綜合性項(xiàng)目涉及的排放源有電廠、天然氣處理、合成氣、煤液化、化肥、制氫、鋼鐵、煉油及化工行業(yè)。其中電廠捕集量最大,占52%;其次是天然氣處理,占20%;合成氣占14%。

在平均單個(gè)項(xiàng)目CO?捕集量上,天然氣處理、合成氣、煤液化及電力行業(yè)的CO?捕集規(guī)模較大,可高達(dá)到(500~850)×10^4t/a,平均單個(gè)項(xiàng)目CO?捕集量為(200~370)×10^4t/a;化肥、制氫、鋼鐵、煉油及化工行業(yè)CO?捕集規(guī)模相對較小,平均為(90~120)×10^4t/a。

1.3 CCUS產(chǎn)業(yè)模式及驅(qū)動(dòng)方式

按CCUS產(chǎn)業(yè)捕集、運(yùn)輸、利用及埋存環(huán)節(jié)的組合關(guān)系,可將目前國內(nèi)外CCUS產(chǎn)業(yè)模式分為3類:①CU型:產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)組合為捕集—利用,即對排放的CO?進(jìn)行捕集,其捕集的CO?直接利用于化學(xué)品、制冷、飲料等;②CTUS型:產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)組合為捕集—運(yùn)輸—利用+埋存,如美國在Oklahoma運(yùn)行中的Enid化肥項(xiàng)目,捕集量約為0.68×10^8t/a,采用陸陸管道運(yùn)輸模式,用于CO?驅(qū)油;③CTS型:捕集—運(yùn)輸—埋存,如挪威在北海已運(yùn)行的SleipnerCO?注入鹽水層項(xiàng)目。目前,世界上大規(guī)模綜合性項(xiàng)目中,美國、加拿大及中東地區(qū)以CTUS-EOR產(chǎn)業(yè)模式為主,歐洲及澳大利亞—新西蘭則以CTS-鹽水層及廢棄油氣田模式居多。我國運(yùn)行及在建產(chǎn)項(xiàng)目中,多以CO?利用為主,因此,產(chǎn)業(yè)模式多為CU型,部分為CUS型,完整產(chǎn)業(yè)鏈的CTUS相對較少;計(jì)劃執(zhí)行的大規(guī)模項(xiàng)目中,完整產(chǎn)業(yè)鏈、永久埋存的產(chǎn)業(yè)模式CTUS或CTS開始增多。

目前,CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)方式主要有5種,分別為:政府及公共基金、國家激勵(lì)政策、稅收(碳稅)、強(qiáng)制性減排政策及碳交易等。其中,激勵(lì)政策包括政府或組織機(jī)構(gòu)投資補(bǔ)貼、稅收減免、礦區(qū)使用費(fèi)的優(yōu)惠、CO?價(jià)格擔(dān)保和政府對投資貸款的擔(dān)保等。需要指出的是,目前CCUS項(xiàng)目多處在研發(fā)和示范階段,其主要的驅(qū)動(dòng)力來源于政府的資金支持和國家激勵(lì)政策,以及稅收等因素。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,當(dāng)從示范階段走向大規(guī)模工業(yè)化推廣和商業(yè)化運(yùn)行階段,強(qiáng)制性減排與碳交易市場可能成為其主要的驅(qū)動(dòng)因素。

1.4 國內(nèi)外CCUS項(xiàng)目特點(diǎn)對比

近年來,世界上正在運(yùn)行的大規(guī)模綜合性CCUS項(xiàng)目,其CO?主要來源于高濃度的天然氣處理、化肥生產(chǎn)及合成氣;正在建設(shè)的CCUS項(xiàng)目,其CO?主要 來源于電廠及制氫企業(yè);計(jì)劃中的項(xiàng)目,捕集的對象擴(kuò)展到鋼鐵、水泥、煤油、化工等行業(yè)。項(xiàng)目的CO?捕集規(guī)模在(40~850)×10^4t/a,多數(shù)大于100×10^4t/a,運(yùn)輸距離0~315km,多數(shù)超過100km。從埋存類型來看,在運(yùn)行及執(zhí)行項(xiàng)目中有62.5%是EOR項(xiàng)目;正在計(jì)劃中的項(xiàng)目,CO?-EOR項(xiàng)目比例減少,約占46%,鹽水層埋存項(xiàng)目增多。

中國CCUS項(xiàng)目與國際比較,其特點(diǎn)是運(yùn)行及執(zhí) 行的項(xiàng)目中,完整產(chǎn)業(yè)鏈的項(xiàng)目相對較少,規(guī)模相對較小,捕集對象類型相對單一,長距離管道運(yùn)輸相對較少,鹽水層埋存的項(xiàng)目較少。近十多年,我國相關(guān)部門加大對油田CO?驅(qū)油與埋存技術(shù)發(fā)展的支持力度,先后設(shè)立了兩期國家973項(xiàng)目、863項(xiàng)目和三期 國家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目,開展了理論、技術(shù)、示范工 程攻關(guān),在中國石油、中國石化等石油公司還配套設(shè)立科技專項(xiàng)。經(jīng)過持續(xù)攻關(guān),我國無論在理論、技術(shù)還是礦場試驗(yàn)方面都取得了重大進(jìn)展,在吉林、勝利等油田成功建成了CO?驅(qū)油與埋存的示范基地。

二、我國規(guī)模集中CO?排放源的特點(diǎn)

2.1 CO?排放量計(jì)算方法

依據(jù)國際通用的IPCC方法,計(jì)算CO?的排放量:

式中:Eco?為CO?排放量,t/a;EF為CO?排放因子;P為產(chǎn)品產(chǎn)量,t/a;Pc為產(chǎn)品年產(chǎn)能,t/a;a為產(chǎn)能利用系數(shù);T為設(shè)備平均利用時(shí)間,h。

在該方法中,工業(yè)生產(chǎn)中CO?排放量區(qū)分為燃料燃燒和工藝過程排放2部分。由于將燃料數(shù)據(jù)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)分開統(tǒng)計(jì),不易反映集中排放源的特點(diǎn),所以以企業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)能為基礎(chǔ),采用同時(shí)考慮燃料燃燒和工藝過程因素的綜合排放因子,計(jì)算點(diǎn)源的排量,匯總得到總排放量。

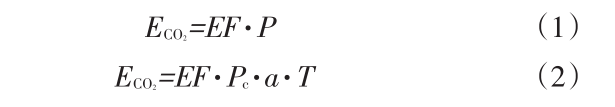

排放量計(jì)算中,排放因子的確定是關(guān)鍵,它是為燃料類型、燃燒效率、工藝工程、技術(shù)水平、減排程度以及技術(shù)進(jìn)步等諸多因素的函數(shù)。中國能源活動(dòng)排放源設(shè)備體系龐大而分散,逐一實(shí)測確定受到經(jīng)濟(jì)條件的約束,企業(yè)公布數(shù)據(jù)又受到可信度的質(zhì)疑。因此,該文在計(jì)算過程中,對各工業(yè)部門分別采用排放因子的平均值(表1)。

2.2 主要行業(yè)CO?排放規(guī)模及排放量構(gòu)成

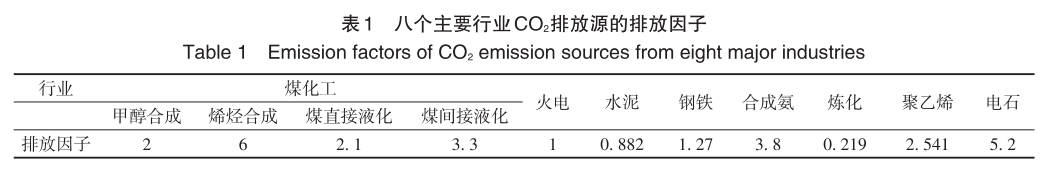

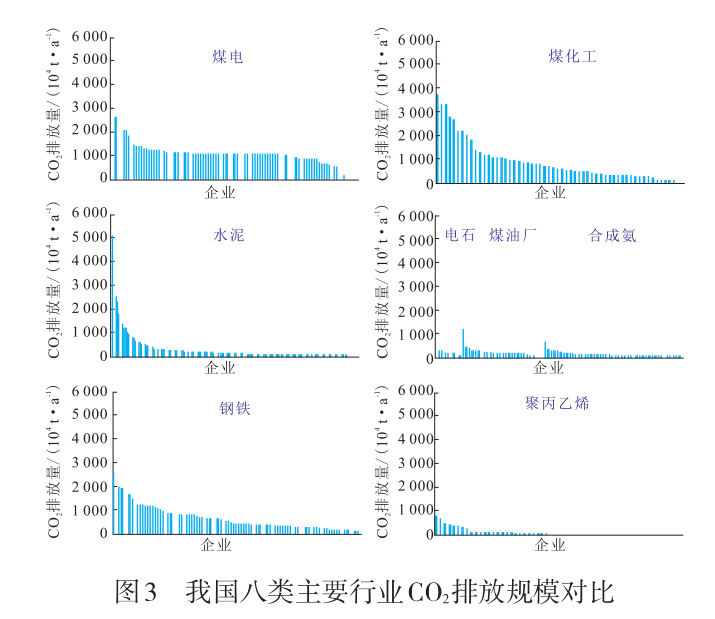

規(guī)模集中排放CO?的企業(yè)主要包括8個(gè)行業(yè),分別是熱電廠(裝機(jī)容量較大的企業(yè))、水泥、鋼鐵、煤化工、煉化、聚乙烯、合成氨、電石等。由圖2可見,按排放量排序,我國主要的排放源類型以電廠、水泥、鋼鐵和煤化工為主,其排放量占總量的92%,其余4類占比相對較小,約為8%。

按單個(gè)企業(yè)CO?排放規(guī)模對比,煤電企業(yè)CO?排放量多在10×10^8t/a左右,電石、煉油、合成氨及聚苯乙烯企業(yè)CO?排放量規(guī)模相對較小,幾十至幾百萬噸不等,一般在5.0×10^8t/a以內(nèi),煤化工、鋼鐵、水泥行業(yè)企業(yè)CO?排放量范圍很大,一般在(1~30)×10^8t/a,見圖3。

2.3 規(guī)模集中CO?排放源分布特點(diǎn)

從這些規(guī)模集中CO?排放企業(yè)的分布位置來看,CO?排放源的分布與中國人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r大體相一致,主要分布在中國的東部,西部相對較少(圖4)。

1)熱電

熱電廠屬低濃度的排放源,CO?排放濃度在8%~15%,但就排放量而言,是規(guī)模最大的CO?排放源,占據(jù)了8個(gè)行業(yè)總排放量的32%。電廠主要集中在我國的東南沿海一帶和華北及東北地區(qū)。

2)水泥

近年來,我國水泥行業(yè)發(fā)展迅速,其CO?排放量僅次于火力電廠,約占CO?總排放量的22.4%。水泥企業(yè)主要分布在我國東南沿海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和西南地區(qū),在西北和東北地區(qū)分布較少。水泥屬于低濃度的排放源,其排放濃度大約在11%~29%。

3)煤化工

煤化工是一個(gè)新型產(chǎn)業(yè),由于中國豐富的煤炭資源,促使了煤化工在我國的興起,其每年排放的CO?約占總排放量的16.8%。我國的煤化工企業(yè)分布也具有地域性,主要分布在產(chǎn)煤大省山西、陜西一帶,在新疆也建有煤化工基地。煤化工屬于高濃度的CO?排放源,很多企業(yè)排放的CO?氣體經(jīng)過簡單的處理就可以用于EOR(提高采收率),大大降低了其來源成本。

4)鋼鐵

鋼鐵企業(yè)CO?年排放量約占總排放量的21.2%,成為繼熱電廠和水泥之后的第三大CO?排放行業(yè)。由于鋼鐵企業(yè)需要發(fā)達(dá)的交通支持,所以鋼鐵企業(yè)主要分布在我國交通比較發(fā)達(dá)的華東、華南地區(qū)。鋼鐵企業(yè)屬于低濃度排放源。

5)合成氨

合成氨企業(yè)每年排放的CO?約占總排放量的2.68%,雖然規(guī)模較小,但其屬于高濃度排放源,捕集成本和壓縮成本較低,具有較好的成本優(yōu)勢,是優(yōu)先考慮使用的CO?排放源。這些企業(yè)主要分布在華東、華南一帶,新疆地區(qū)也有少量合成氨企業(yè)。

6)煉化

煉化主要是指石油煉化,我國的煉油能力居世界前三,煉油企業(yè)每年排放的CO?量約占排放總量的2.29%,雖然排放量小,所占的比例也較小,但其中部分是屬于石油系統(tǒng)內(nèi)的排放源,資源利用較為便捷。

7)聚乙烯

與其他行業(yè)相比,聚乙烯企業(yè)CO?排放量相對較小,約占總排放量的1.92%。聚乙烯屬于中濃度排放源,主要分布在華北地區(qū),在東北和新疆有少量的該類企業(yè)。

8)電石

電石行業(yè)的CO?排放量僅占總排放量的0.73%。排放濃度較高,主要分布在我國的新疆和東北地區(qū)。

從這些企業(yè)的排放特點(diǎn)和規(guī)模來看,以低濃度的排放源居多,如電廠、水泥、鋼鐵及煉化等行業(yè);高濃度及中濃度的排放源相對較少,如煤化工、合成氨、電石、聚乙烯等行業(yè)。但總體上,我國幾大主要產(chǎn)油區(qū)附近均有比較豐富的CO?排放源,其中新疆油田和長慶油田,其周圍有相對較多的煤化工、合成氨和電石企業(yè),這些都是高濃度的CO?排放源;華北油田、冀東油田、大港油田周圍主要是中濃度的聚乙烯和低濃度的水泥及電力企業(yè);而東北地區(qū)的大慶油田和吉林油田周圍主要是低濃度的熱電廠、煉化和鋼鐵企業(yè)。

三、CO?來源成本與驅(qū)油成本界限

3.1 CO?來源成本的構(gòu)成及影響因素

CO?來源成本主要包括捕集成本、壓縮成本和運(yùn)輸成本。目前,對電廠及工業(yè)企業(yè)CO?捕集投資的估算方法主要有3種:工程量法、回歸法及規(guī)模指數(shù)法(規(guī)模因子法),該文采用規(guī)模指數(shù)法。壓縮及運(yùn)輸成本的計(jì)算采用了美國加州大學(xué)Davis分校MCCOL?LUMD L和OGDENJ M的研究方法。

CO?來源成本的主要影響因素包括CO?流量、排放濃度和運(yùn)輸距離。

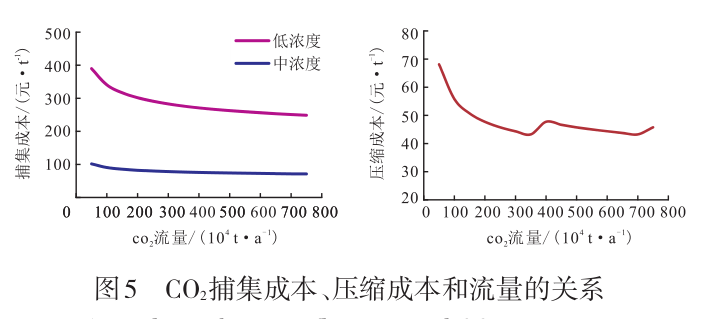

對于CO?的捕集成本,主要影響因素是CO?的排放濃度和流量。如圖5所示,CO?的排放濃度越高,捕集成本越低,排放濃度越低則捕集成本越高;當(dāng)濃度相同時(shí),CO?捕集成本隨流量的增大而降低,但影響程度因濃度的高低而不同,當(dāng)CO?排放濃度較低時(shí),流量的影響更為顯著。

對于CO?壓縮成本,主要影響因素是CO?流量和運(yùn)輸距離。流量對成本的影響趨勢為:在一定流量范圍,壓縮成本隨流量的增加而減小,當(dāng)流量達(dá)到一定規(guī)模時(shí),由于壓縮功率的加大而需增加壓縮鏈,使得投資和運(yùn)行成本增加,因而造成曲線的跳躍。

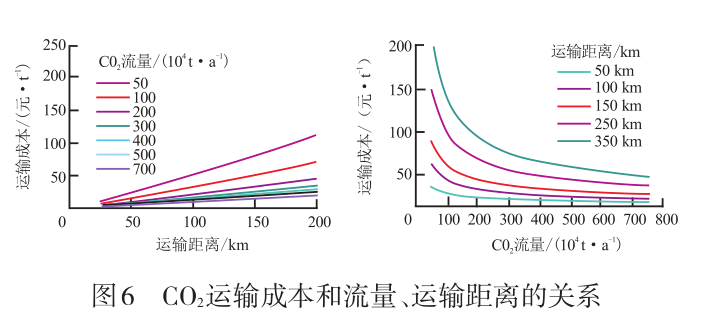

對于CO?的運(yùn)輸成本,主要影響因素是運(yùn)輸距離和CO?流量。如圖6所示,運(yùn)輸成本隨運(yùn)輸距離的增加呈冪函數(shù)遞增,隨CO?流量的增加呈冪函數(shù)遞減,運(yùn)輸距離越長隨流量遞減速度越快。

高濃度排放源的CO?來源成本以壓縮成本為主,約占90%左右;中濃度排放源的CO?來源成本則以捕集成本為主,約占60%左右,壓縮成本占35%左右;低濃度排放源的CO?來源成本以捕集成本為主,約占80%左右。

3.2 不同油區(qū)CO?來源成本估算

根據(jù)上述CO?來源成本的估算方法,測算不同油田的CO?來源成本。

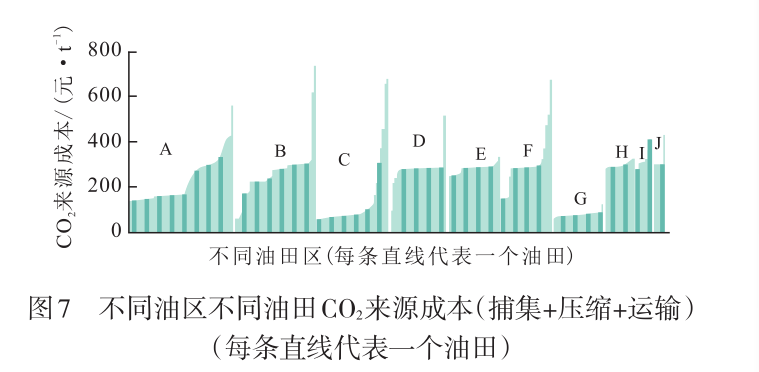

以來源成本最低為原則選用CO?排放源,捕集成本估算結(jié)果表明:高濃度排放源在排放點(diǎn)的成本(捕集成本+壓縮成本)多小于150元/t,但對于一些排放量較小的排放源,其成本有的也達(dá)到250元/t;中濃度排放點(diǎn)的成本多在108~190元/t;而低濃度排放點(diǎn)的成本多在270~420元/t。

經(jīng)運(yùn)輸管道路徑優(yōu)化后,加上運(yùn)輸成本,即為至井口的來源成本。測算結(jié)果表明,如果油區(qū)附近有距離較近的高濃度排放源,且其排放量可滿足油田所需的CO?用量,則其來源成本相對較低,如長慶油田和新疆油田等;如果油區(qū)附近以中低濃度排放源為主,且規(guī)模相對較小,則其來源成本則相對較高,一般要在200~300元/t以上,見表2和圖7。

3.3 CO?驅(qū)油承受成本測算

測算不同油田進(jìn)行CO?驅(qū)油時(shí)所能承受的CO?來源成本,關(guān)鍵參數(shù)取值為:油價(jià)60美元/bbl、增值稅17%、城建稅7%、教育附加費(fèi)3%、資源優(yōu)惠稅0.035%、所得稅25%、貼現(xiàn)率12%、特別收益金起征點(diǎn)為油價(jià)65美元/bbl、率稅20%~40%、實(shí)行5級超額累進(jìn)從價(jià)定率計(jì)征,折舊年限10年。

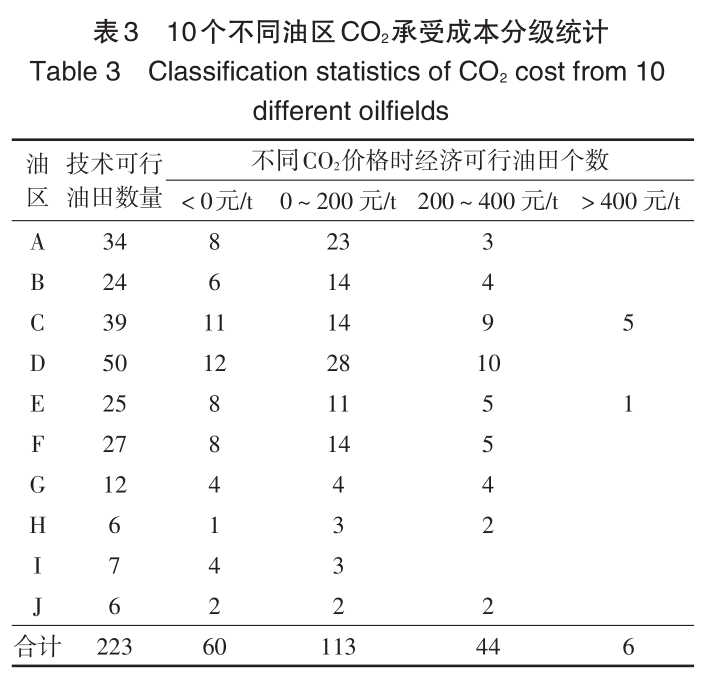

測算結(jié)果見表3所示。各油田CO?驅(qū)油(CO?-EOR)對CO?來源成本的承受能力因油田的產(chǎn)量、遞減速度、埋藏深度等因素的不同而有較大的差異。約有27%的油田無承受能力,51%的油田雖有一定承受力,但多低于200元/t,只有23%的油田可承受200元/t以上的來源成本。

為了研究影響CO?承受成本的主要因素,設(shè)計(jì)不同的油價(jià)、不同的貼現(xiàn)率、不同的優(yōu)惠政策、資源稅減免等情形,對比分析其影響程度。具體參數(shù)取值如下:油價(jià)分別為40、50、60、70、80、90、100美元/bbl;貼現(xiàn)率分別為12%、10%、8%和5.58%;優(yōu)惠政策分別為有無埋存補(bǔ)貼,補(bǔ)貼為15美元/t;有無資源稅減免。

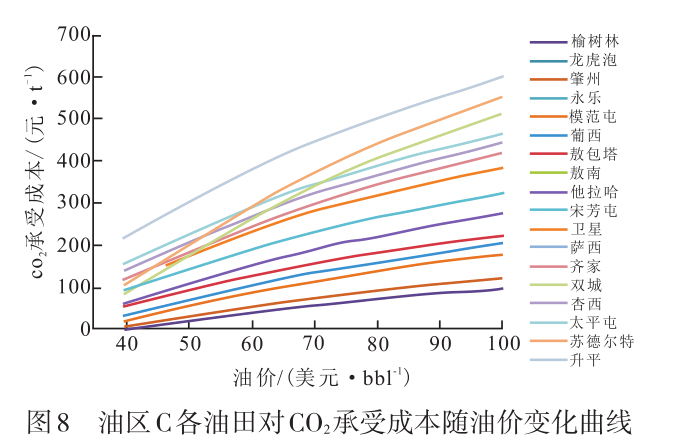

圖8為C油區(qū)不同油田在不同油價(jià)時(shí)所能承受的CO?來源成本變化曲線。從圖中可以看出,油價(jià)上漲可以大幅度提高CO?承受成本。對于有一定承受力的油田(即承受成本大于零),當(dāng)油價(jià)每增加10美元/bbl,承受成本增加12~92元/t。承受力越高的油田,增長幅度越大;同一油田,油價(jià)從低到高承受力增長的幅度(10美元/bbl)也有所不同,65美元/bbl油價(jià)以下,增長幅度相對較大,65美元/bbl油價(jià)以上,因需繳納特別收益金,增長幅度減小。

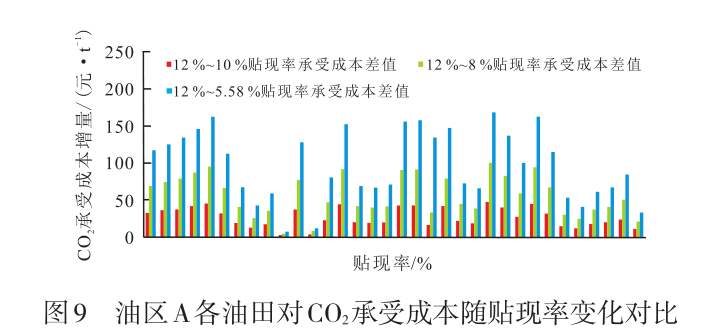

圖9為A油區(qū)不同油田在不同貼現(xiàn)率時(shí)所能承受的CO?來源成本變化柱狀圖。從圖中可以看出,降低投資回報(bào)率可增加CO?承受成本。當(dāng)貼現(xiàn)率由行業(yè)收益率12%降為10%,CO?承受成本的增量為2.65~47.38元/t,平均增加26.9元/t;當(dāng)以社會平均收益8%計(jì)算時(shí),CO?承受成本的增量為4.87~99.30元/t,平均增加56.3元/t;當(dāng)以無風(fēng)險(xiǎn)資金成本5.58%計(jì)算時(shí),CO?承受成本的增量為6.87~167.55元/t,平均增加95.2元/t,且原承受力越低,降低貼現(xiàn)率帶來的增量越大。

分3種情況分析優(yōu)惠政策對CO?承受成本的影響,分別為:當(dāng)前條件下、免除資源稅和給予埋存補(bǔ)貼3種情形。對比結(jié)果表明,資源稅和埋存補(bǔ)貼對CO?承受成本影響非常顯著,如果每埋存1t給予一定補(bǔ)貼,或者減免資源稅,可以使得一大批原來在技術(shù)上可以進(jìn)行CO?驅(qū)油而經(jīng)濟(jì)上卻沒有效益的油田,實(shí)現(xiàn)CO?-EOR。

3.4 縮小來源成本和驅(qū)油承受成本差距的可能途徑

由上述分析可見,多數(shù)油田對CO?驅(qū)油的成本承受力低于其來源成本,這之間的差距需尋求技術(shù)、政策及市場等方面的途徑來填補(bǔ),才能推進(jìn)并且實(shí)現(xiàn)CCUS的可持續(xù)發(fā)展。可以通過以下2個(gè)方面的途徑逐步改善這種狀況。

1)從CO?來源環(huán)節(jié)考慮通過降低成本來縮小差距。降低CO?來源成本主要是指排放點(diǎn)的捕集成本,如果將CO?捕集成本降低20%~30%,可使經(jīng)濟(jì)可行的油田個(gè)數(shù)從19%增加到25%~29%,特別對于有低濃度高捕集成本的油田,其對油區(qū)經(jīng)濟(jì)可行項(xiàng)目的增加效果非常明顯。

2)從油田埋存環(huán)節(jié)考慮爭取優(yōu)惠政策。通過減免資源稅或給予一定的埋存補(bǔ)貼,能夠大幅度提高國家CCUS的發(fā)展規(guī)模,尤其在低油價(jià)時(shí)影響更為顯著;而且對于一些油區(qū),必需依靠政策扶持才能開展。例如,當(dāng)免除資源稅和給予埋存補(bǔ)貼時(shí),可使成本差值大于零的經(jīng)濟(jì)可行油田個(gè)數(shù)從19%分別增加到32%、43%。

如果能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)降低CO?來源成本和免除資源稅或給予埋存補(bǔ)貼的優(yōu)惠政策,二者的雙重作用將可以大幅度縮小成本差距,使經(jīng)濟(jì)可行的油田數(shù)量有較大幅度的增加,有望將經(jīng)濟(jì)可行油田數(shù)量從原來的20%左右提高至50%以上。

四、結(jié)論

1)對比分析了國內(nèi)外CCUS項(xiàng)目的技術(shù)成熟度、類型、分布、規(guī)模、特點(diǎn),以及CCUS產(chǎn)業(yè)模式和產(chǎn)驅(qū)業(yè)動(dòng)方式。

2)我國規(guī)模集中排放CO?的企業(yè)主要以電廠、水泥、鋼鐵和煤化工為主,約占總排放量的92%。按濃度劃分,以低濃度的電廠、水泥、鋼鐵及煉化行業(yè)的排放源居多,高濃度的煤化工、合成氨、電石及中濃度的聚乙烯行業(yè)排放源相對較少。

3)CO?來源成本由捕集成本、壓縮成本及運(yùn)輸成本3部分構(gòu)成,這3項(xiàng)成本均受捕集規(guī)模的影響,而捕集成本還與排放源濃度密切相關(guān),高濃度排放源以壓縮成本為主,低濃度排放源則以捕集成本為主。多數(shù)油田對CO?驅(qū)油的成本承受力都低于其來源成本,可通過技術(shù)、政策及市場等手段縮小其成本差距。

文章來源:胡永樂,郝明強(qiáng).CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及成本界限研究[J].油氣藏評價(jià)與開發(fā),2020,10(3):15-22.

HU YL, HAO M Q. Development characteristics and cost analysis of CCUS in China[J].Reservoir Evaluation and Development, 2020,10(3):15-22.

胡永樂,郝明強(qiáng)(中國石油勘探開發(fā)研究院,北京 100083)

第一作者簡介:胡永樂(1960—),男,教授級高級工程師,博士生導(dǎo)師,主要從事油氣田開發(fā)工程方面的研究和科研管理工作。通訊地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路20號中國石油勘探開發(fā)研究院院辦,郵政編碼:100083。E-mail:hyl@petrochina.com.cn

基金項(xiàng)目:國家科技重大專項(xiàng)“CO?捕集、驅(qū)油與埋存關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”(2016ZX05016)。

電話:18191851990